【しくみシリーズ①】光電センサーのしくみ

【光電センサーのしくみ】

「しくみシリーズ」を担当しています大友です。

今回は制御機器部品のひとつ、光電センサーのしくみについてご紹介したいと思います。

光電センサーはその名の通り、光を使ってモノを検出するセンサーですね。

オムロンのホームページには光電センサーについてこのように記載されています。

「光のさまざまな性質を利用して物体の有無や表面状態の変化などを検出するセンサ」

モノが有るか無いか、または表面の状態の変化を検出するのが光電センサーなんですね。

それではオムロン製の光電センサー「E3Zシリーズ」を例にセンサーのしくみをご紹介していきたいと思います。

オムロンの光電センサーE3Zシリーズはこんな形をしています。

今回使用するセンサーは本体から出る光が赤外光なので人間の目で見ることはできません。

センサーの前にモノが近づくと、センサーがモノを検知して出力信号を出すところを見てみましょう。

まずはセンサーがモノを検知していない状態です。

緑色のランプが光っていますね。

これは安定表示灯といってセンサーが安定して検出できる状態を示しています。

次にセンサーにモノが近づいてきた場合を見ていきましょう。

センサーにモノが近づくとオレンジ色のランプがつきました。

これは動作表示灯といって、モノが検出できている時につきます。

下の写真の状態ですとセンサーがものを検知しているのがわかります。

この検出方式は拡散反射形と言って、モノに当たって跳ね返ってきた光をセンサーで検知する方式になります。

オムロン製の光電センサーの検出方式は主に4つに分けることができます。

①透過形

②拡散反射形

③回帰反射形

④距離設定形

今回ご紹介したセンサーは②の拡散反射形になります。

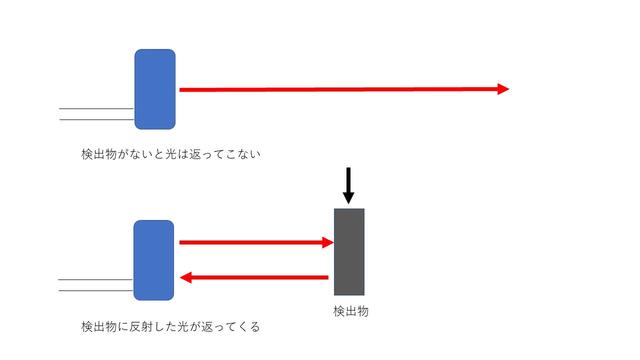

通常はセンサーから出た光は、出たままで帰ってきません。

センサーから出た光が対象物にあたり、反射して戻ってきた光を検出します。

絵にするとこんな感じです。

今回は光電センサーのしくみをご紹介しました。

今回ご紹介した光電センサーの他にも様々な光電センサーがありますので

下記の関連動画も参考にしてみてください。

まとめ

・光電センサは光のさまざまな性質を利用して物体の有無や表面状態の変化などを検出するセンサ

・オムロン製の光電センサーの検出方式は主に4つにわけることができる

①透過形 ②拡散反射形 ③回帰反射形 ④距離設定形

次回以降も様々な制御機器のしくみをご紹介していきます。お楽しみに!

■関連情報はこちら